Une intoxication alcoolique est l'apparition de symptômes d'intoxication par consommation de boissons alcoolisées.

Matériel.

Mode d’emploi.

Mode d’emploi.

Matériel

Matériel

Mode opératoire :

Recherche par la méthode de Curry

Principe. La recherche de l'alcoolémie par le test de Curry peut être effectuée sur sang total prélevé sur fluorure de sodium. On utilise des cellules de Conway. Réactifs.| 1. Solution saturée de carbonate de potassium dans l'eau distillée (K2CO3) 2. Réactif A: Acide sulfurique pur (d=1,83) 3. Réactif B : Solution 0,1 N de bichromate de potassium 4. Bichromate de potassium……….4,90 g 5. Eau distillée q.s.p ……………..….1000ml 6. Réactif Sulfochromique préparé extemporanément : 7. Mélanger 100 ml de A et 1000 ml de B. |

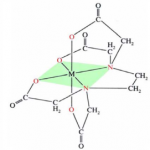

- Cellule de Conway.

- Table oscillante de Dale.

- Si la coloration reste jaune sans aucun changement : Alcoolémie <0,5 g par litre.

- Si la coloration jaune virera au vert ou bleu : Alcoolémie >0,5 g par litre.

Recherche par L’ALCOTEST

Principe. L'ALCOTEST permet de déceler la présence d'alcool dans le sang à partir de l'air expiré. Ce test est utilisée par la prévention routière. Le principe de cette technique est basé sur le fait qu'environ 2 L d'air alvéolaire contiennent la même quantité d'éthanol qu'un (01) ml de sang. Description du matériel de l’ALCOTEST. Les boites ALCOTEST contiennent 10 tubes réactifs, 10 embouchures stérilisées et un poche en matière plastique. Les tubes. ALCOTEST, scellés aux deux extrémités, contiennent une masse réactive jaune qui se colore en vert en présence de vapeurs d'alcool. Sur le tube ALCOTEST sont imprimés:- a) Une flèche indiquant le sens dans lequel doit être expulsé l'air expiré;

- b) Un anneau repère blanc, qui divise la Coluche réactive jaune en deux parties égales.

Dispositif ALCOTEST

- a) - Prélever un tube de la boite Alcotest ;

- b) Placer le tube dans l'orifice de la poche en matière plastique vide, c'est-à-dire aplatie, de telle sorte que la flèche imprimée sur le tube soit dirigée vers la poche (voir fig.2).

- c) Après avoir enlevé le papier recouvrant une embouchure (voire fig.3):

Dosage par la méthode de CORDEBARD

La méthode de CORDEBARD (Henri CORDEBARD (1891-1977)) est l’une des méthodes officielles pour le dosage de l’alcool, c’est également la plus ancienne. Principe - Séparation de l’éthanol par distillation en présence d’acide picrique (action défécatrice et antimousse). - Recueil du distillat, L’éthanol grâce à ces propriétés réductrices est dosé par une solution nitrochromique à froid en excès, L’excès d’oxydant est dosé en retour par iodométrie. Un essai à blanc est pratiqué en parallèle (remplacement du distillat par de l’eau distillée), Schéma réactionnel

Dosage de l'alcool en retour par iodométrie

- Appareil de SCHLOESING-AUBIN

- Ballon jaugé / Erlenmeyer de 250 ml

- Chauffe-ballon

- Bec Bunsen

- Erlenmeyers de 250 ml (2)

- Burette graduée en 1/20ème de ml

- Billes de verre lavées au sulfochromique

- Béchers de 100 ml (2)

- Eprouvettes graduées de 50 ml (3)

- Pipettes graduées

- Pissettes

- Entonnoir

- Support élévateur (BOY)

|

- Extraction

| Alcoolémie | Clinique |

| <= 0,5 g/L | Pas de signes cliniques appréciables |

| 0,50 – 1 g/L | Pas de symptômes apparents Diminution du pouvoir de concentration Tout sujet sensible ou hypoglycémique présente un état d’ébriété. |

| 1-1,5 g/L | Ivresse à 1,50 g/L |

| 2 g/L | Perte d’attention et incoordination motrice. |

| 3-4 g/L | Coma éthylique |

| 5 g/L | Seuil des concentrations mortelles |

| 8-10 g/L | Mort quasi-certaine |

Dosage par Chromatographie en phase gazeuse (CPG) à détecteur FID (à ionisation de flamme)

Principe La chromatographie en phase gazeuse permet de séparer des molécules d'un mélange éventuellement très complexe de nature très diverses. Le mélange à analyser est vaporisé à l'entrée d'une colonne, qui renferme une substance active solide ou liquide appelée phase stationnaire, puis il est transporté à travers celle-ci à l'aide d'un gaz porteur (ou gaz vecteur). Les différentes molécules du mélange vont se séparer et sortir de la colonne les unes après les autres après un certain laps de temps qui est fonction de l'affinité de la phase stationnaire avec ces molécules. Références- MEUNIER, « Toxicologie d’urgence », données générales, méthodologie, choix de techniques analytique, 1972, p. 91-93.

Was this article helpful?

YesNo

Last modified: 18 décembre, 2017