On appelle une radiation ionisante tout rayonnement qui transporte suffisamment d'énergie pour libérer des électrons des atomes ou des molécules, les ionisant ainsi. Le rayonnement ionisant est constitué de particules subatomiques énergétiques, d'ions ou d'atomes se déplaçant à des vitesses élevées (généralement supérieures à 1% de la vitesse de la lumière) et d'ondes électromagnétiques sur l'extrémité haute énergie du spectre électromagnétique.

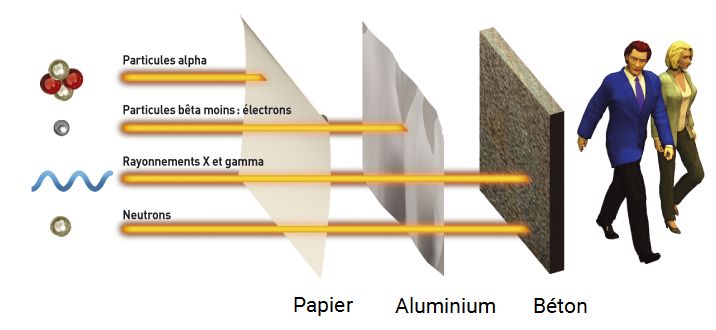

Les particules subatomiques ionisantes typiques de la radioactivité comprennent les particules alpha, les particules bêta et les neutrons.

Tableau. Doses délivrées lors des examens les plus courants en radiodiagnostic

Types des rayonnements ionisants

Le rayonnement ionisant est classé par la nature des particules ou des ondes électromagnétiques qui sont responsables de l'effet ionisant. Les mécanismes d'ionisation sont différents. Les rayonnements ionisants Toute particule massive chargée peut ioniser des atomes directement par interaction fondamentale à travers la force de Coulomb (La loi de Coulomb exprime, en électrostatique, la force de l'interaction électrique entre deux particules chargées électriquement.) si elle a une énergie cinétique suffisante. Cela inclut les noyaux atomiques, les électrons, les muons, les pions chargés, les protons et les noyaux chargés énergétiques de leurs électrons. En se déplaçant à des vitesses relativistes, ces particules ont une énergie cinétique suffisante pour devenir ionisantes, cependant les vitesses relativistes ne sont pas requises. Par exemple, une particule alpha typique est ionisante, mais se déplace à environ 5% c, et un électron avec 33 eV (assez pour s'ioniser) se déplace à environ 1% c. Particule Alpha: Les particules alpha sont constituées de deux protons et de deux neutrons liés ensemble en une particule identique à un noyau d'hélium. Particule Bêta: Les particules bêta sont des électrons β- ou des positrons β+ à haute énergie et qui se déplacent à haute vitesse émis par certains types de noyaux radioactifs, tels que le potassium 40. Rayonnements X et gamma: la pénétration de ces rayons est très importante et dépend de l’énergie du rayonnement et de la nature du milieu traversé. À épaisseur d'écran identique, le rayonnement gamma est atténué par : le plomb, l'acier, le béton, l’eau (par ordre d'efficacité décroissante). Neutrons : les neutrons sont des particules élémentaires non chargées, ils ne produisent pas d'ionisations en traversant la matière mais en provoquant des fissions nucléaires, ils peuvent générer des rayonnements ionisants.

Sources d'exposition

Sources Naturelles

Les rayonnements cosmiques : d'origine naturelle constitués de noyaux atomiques, de particules de haute énergie et de rayonnements électromagnétiques. Leur interaction dans l'atmosphère produit des éléments radioactifs, dits d'origine cosmogénique. Les éléments radioactifs contenus dans le sol: Nous sommes exposés aux rayonnements dus aux radioéléments présents dans la croûte terrestre. Il existe une cinquantaine de radioéléments naturels dont la plupart font partie des trois familles naturelles du thorium, de l’uranium et de l’actinium. C’est le thorium qui existe en quantité la plus importante (10 ppm en moyenne). On trouve ensuite l’uranium (2 à 3 ppm), puis l’actinium.

- Eau de pluie : 0,3 à 1 Bq/L

- Eau de rivière : 0,07 Bq/L (226Ra et descendants) ; 0,07 Bq/L (40K) ; 11 Bq/L (³H)

- Eau de mer : 14 Bq/L (40K essentiellement)

- Eau minérale : 1 à 2 Bq/L (226Ra, 222Rn)

- Lait : 60 Bq/L

- Sol sédimentaire : 400 Bq/kg

- Sol granitique : 8 000 Bq/kg

- Corps humain : 8 000 à 10 000 Bq (dont 5 000 dus au 40K).

Sources artificielles

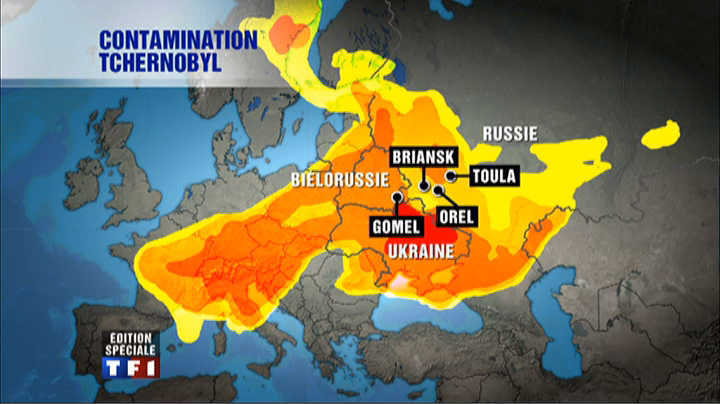

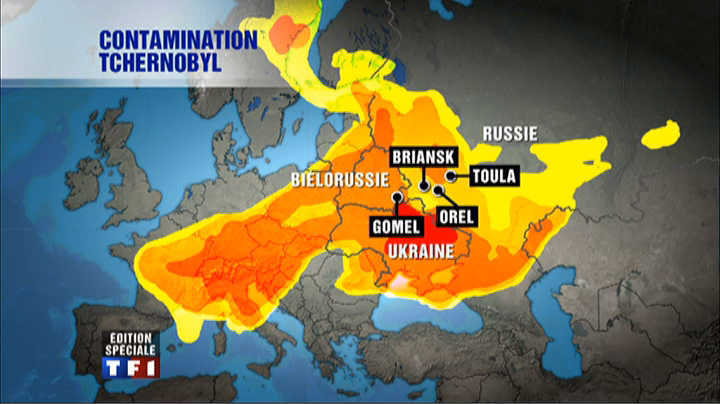

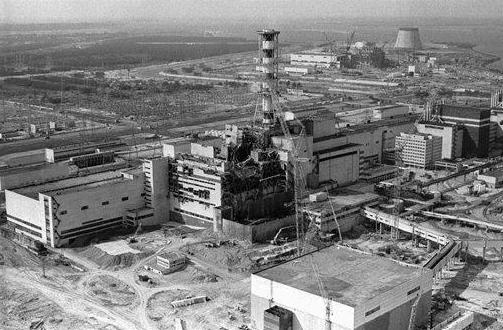

Les centrales nucléaires, les usines de traitement du combustible nucléaire usé, les retombées des anciens essais nucléaires atmosphériques et de la catastrophe de Tchernobyl, un accident nucléaire majeur qui a commencé le dans la centrale Lénine, située à l'époque en République socialiste soviétique d'Ukraine en URSS, provoqué par l'augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur no 4 conduisant à la fusion du cœur. Cela a entraîné le craquage de l'eau des circuits de refroidissement conduisant par la suite à une explosion et la libération d'importantes quantités d’éléments radioactifs dans l’atmosphère, provoquant une très large contamination de l'environnement, et de nombreux décès et maladies survenus immédiatement ou à long terme du fait des irradiations ou contaminations.

| Examen médical | Dose (mGy) |

| Radiographie pulmonaire | |

| Radiographie du crâne | |

| Radiographie de l’abdomen | |

| Scanner du crâne | |

| Urographie | |

| Scanner du corps entier | |

| Transit œsogastroduodénal |

Modes d'exposition

On distingue deux modes d’exposition : externe ou interne. L’exposition externe: le sujet se trouve exposé à des sources de rayonnements qui lui sont extérieures (substances radioactives sous forme de nuage ou de dépôt sur le sol, sources à usage industriel ou médical...). L’exposition interne (contamination interne): des substances radioactives se trouvent à l’intérieur de l’organisme. Celles-ci provoquent une irradiation interne. Elles ont pu pénétrer par inhalation, par ingestion, par une plaie ou par voie transcutanée, et se distribuent ensuite dans l’organisme. Tous les radioisotopes ne sont pas éliminés naturellement (urines...) à la même vitesse. Certains peuvent s’accumuler dans des organes spécifiques (os, foie...) avant d’être évacués du corps. Pour chacun des éléments radioactifs, on définit, en plus de sa période radioactive, une période biologique.Toxicité et effets sur l'organisme

La radiotoxicité d'un radionucléide est la toxicité de nature radioactive que peut subir un organisme qui est exposé, notamment par ingestion ou inhalation. Une substance est dite radiotoxique quand elle émet de la radioactivité et produit des effets toxiques chez un organisme vivant, sur les êtres humains ou dans l'environnement. C'est notamment le cas d'éléments à « noyaux lourds » tels que l'uranium, le plutonium et particulièrement le polonium. Un rayonnement ionisant possède assez d'énergie pour créer des dommages dans la matière qu'il traverse, il peut endommager ses constituants cellulaires (ADN, organites). Puisque nous sommes exposés à des faibles doses de rayonnements ionisants, des mécanismes intra-cellulaires permettent de réparer les lésions produites. Cependant, en cas d'exposition à de fortes doses, ces mécanismes sont dépassés et peut alors apparaître un dysfonctionnement de l'organisme, une pathologie, voire la mort.

Réglementation

Bien que certains pays utilisent toujours de l'uranium appauvri, l'ONU, à travers le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme ainsi que plusieurs gouvernements tentent actuellement de bannir l'usage de substances radiotoxiques (ou même radioactive ou simplement toxique) de l'arsenal militaire. L'Organisation internationale du travail a aussi adopté la Convention C115 sur la protection contre les radiations. Les radionucléides sont classés en quatre groupes en fonction de leur radiotoxicité : très forte (1), forte (2), modérée (3) et faible (4).Le polonium 210

Le polonium 210 est un poison très puissant produit en très faibles quantités — 100 grammes par an par irradiation prolongée du bismuth dans le cœur d'un réacteur nucléaire. Il suffit d'une quantité infime (inférieure au microgramme) pour provoquer l'empoisonnement. Alexandre Valtérovich Litvinenko un ancien agent des services secrets russes, ex-lieutenant-colonel du FSB, service de contre-espionnage de Russie. Depuis 2000, date à laquelle il accuse publiquement le président russe Poutine de négliger la lutte contre la corruption, il quitte son pays pour s'établir à Londres où il se lie d'amitié avec le représentant des séparatistes tchétchènes. Il a écrit un livre dans lequel il accuse le FSB d'avoir réactivé le laboratoire de toxicologie n°12 du KGB créé par Lénine. Le , il déjeune dans un restaurant de sushis à Londres avec un contact, l'italien Mario Scaramella Litvinenko se fait servir un thé. Deux heures plus tard, après qu'il a été ramené chez lui Akhmed Zakaïev, ancien chef de guerre tchétchène lui aussi réfugié à Londres, il se tord de douleurs et tombe gravement malade. Comprenant qu'il s'agit d'un empoisonnement, il avale deux litres d'eau pour laver son estomac, en vain. Deux jours plus tard, il est admis à l'University College Hospital.

Was this article helpful?

YesNo

Last modified: 6 mars, 2018