Introduction

Selon la classification des médicaments psychotropes de DELAY et DENIKER, les neuroleptiques appartiennent à la classe des « psycholeptiques ».

Leur action principale s’exerce sur les fonctions psychomotrices et sur les troubles des psychoses.

Le premier neuroleptique mis sur le marché fut « la chlorpromazine » en 1952, sa découverte a révolutionné la prise en charge des patients atteints de psychoses

Depuis, la série s’est considérablement enrichi de différentes familles chimiques.

Selon la classification des médicaments psychotropes de DELAY et DENIKER, les neuroleptiques appartiennent à la classe des « psycholeptiques ».

Leur action principale s’exerce sur les fonctions psychomotrices et sur les troubles des psychoses.

Le premier neuroleptique mis sur le marché fut « la chlorpromazine » en 1952, sa découverte a révolutionné la prise en charge des patients atteints de psychoses

Depuis, la série s’est considérablement enrichi de différentes familles chimiques.

Définitions d'un neuroleptique

Le mot neuroleptique tire son origine du grec neurone (nerfs ou nerveux) et leptos (affaiblit) Les neuroleptiques ou antipsychotiques sont des médicaments psychotropes utilisés pour leur effet tranquillisants et anti délirants dans le traitement de certaines maladies psychiatriques (schizophrénie, troubles bipolaires, psychoses maniaques…) ainsi que certaines maladies neurologiques et dermatologiques. C’est en 1957 que la définition psychophysiologique des neuroleptiques fut proposée reposant sur cinq critères classiques :- Activité psycholeptique dénuée de composante hypnotique (création d'un état d'indifférence psychomotrice)

- réduction des états d’excitation, d’agitation et d’agressivité

- La réduction progressive des troubles psychotiques aigues ou chroniques.

- effets secondaires neurologiques et neurovégétatifs

- action sous-corticale prédominante.

- Psychose :

- La schizophrénie,

- Les psychoses délirantes chroniques (paranoïa, psychoses hallucinatoires chroniques, paraphrénies)

- Le trouble psychotique bref ou bouffées délirantes aiguës,

- Le troubles schizo-affectif.

- Les hallucinations.

- Les idées délirantes. Il s’agit de convictions erronées (non partagées par d'autres) présentent de façon. Le patient les considère comme réelles même en présence de preuves démontrant le contraire.

- Les troubles de la pensée. Les personnes souffrant de schizophrénie sont parfois incapables de penser ou de communiquer de manière logique. Leur pensée et leur discours peuvent êtres désorganisés et parfois difficile à suivre.

- Les troubles du comportement. Ces troubles peuvent se manifester par des comportements bizarres ou injustifiés, qui peuvent aller jusqu'à l’hostilité et l'agressivité.

- Le Manque d’énergie et de motivation. La maladie peut causer une perte de vivacité, d’entrain et d’intérêt général. Cela se traduit souvent par une incapacité d’assumer ses responsabilités à la maison, au travail ou à l’école. Associés au manque d'énergie, les patients présentent souvent un manque d’intérêt pour les relations sociales ce qui peut les conduire à éviter tout contact social et même familial. Cela est responsable d'un retrait social.

- Émoussement affectif. Le patient perd sa capacité à ressentir et à exprimer des émotions. L’expression faciale est souvent réduite ou même absente.

- Pauvreté de la pensée. Les patients peuvent présenter un ralentissement général de la pensée, voir même une absence d’idée, les rendant incapables de s'exprimer.

Les neuroleptiques : rappel historique

Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’agitation des malades mentaux était prise en charge par la contention physique, les sédatifs classiques ou les hypnotiques (bromure, chloral, barbituriques). Toutefois, ces procédés étaient inefficaces sur les symptômes psychotiques eux-mêmes. Certaines méthodes de chocs (coma insulinique, électrochocs) ont également été utilisées, mais de manière non spécifique. Le premier médicament ayant montré des effets favorables sur les symptômes psychotiques fait partie de la famille des phénothiazines : la chlorpromazine, expérimentée sous le nom de « 4560 RP » (RP pour Rhône-Poulenc) et commercialisée ensuite sous celui de Largactil®. *1883 : Heidelberg (Allemagne). Synthèse de la première phénothiazine par le chimiste allemand August Bernthsen (dans le cadre de recherches sur les colorants chimiques). *Années 1930-1940 : La phénothiazine est, sans grand résultat, étudiée aux USA comme insecticide, comme antihelmintique puis comme antimalarique pendant la Guerre du Pacifique. *Années 1940 : Synthèse en France de nouvelles phénothiazines, intéressantes pour leurs propriétés antihistaminiques. *1943 : Essai par Georges Daumézon et Léon Cassan du « 2339 R.P. », la phenbenzamine (futur Antergan®) dans le traitement des accès maniaco-dépressifs (publié dans les Annales médico-psychologiques, 101, 1943; 432-435) Fin des années 1940. Utilisation à Sainte-Anne (Docteur Paul Guiraud) d'un antihistaminique, (prométhazine, futur Phénergan®) comme sédatif anxiolytique et hypnotique Son action chez les malades mentaux est l'objet d'un article de G. Boitelle, C. Boitelle et Lentulo dans les Annales médico-psychologiques en juillet 1952. *1950 : utilisation par Henri Laborit de la promethazine dans un cocktail lytique utilisé en anesthesie il remarque alors que la prométhazine induisait un état d’« hibernation artificielle » et d’indifférence du malade pour son environnement appelé « ataraxie » De l’autre côté, chez Rhône-Poulenc, le chimiste Paul Charpentier synthétise en décembre 1950 la chlorpromazine Inspirés par les observations faites par Laborit sur les phénothiazines, les pharmacologues de Rhône-Poulenc (P. Koetschet, L. Julou et S. Courvoisier) notèrent une propriété remarquable de la chlorpromazine chez l’animal, qui induisait un état de catalepsie sans pour autant le paralyser. Au cours des deux années qui suivirent, les effets chez l’humain de la chlorpromazine furent évalués par différents médecins français, et Laborit fit tester la chlorpromazine par sa collègue psychiatre Cornelia Quarti qui lui rapporta ressentir une impression de détachement. Par ailleurs, Jean Delay et Pierre Deniker qui avaient été alertés par les travaux Laborit sur les effets psychoactifs des antihistaminiques découvrirent qu’en plus de produire ce détachement psychologique, la chlorpromazine était aussi efficace sur les patients schizophrènes. Ces propriétés antipsychotiques firent l’objet de publications qui eurent un impact retentissant sur le traitement médical des psychoses. Confirmés par différentes équipes, les résultats de Delay, Deniker et Harl révolutionnèrent la thérapeutique psychiatrique en initiant ce que Deniker baptisa la psychopharmacologie. *1954 :(initialement commercialisée pour ses effets antihypertenseur) mise sur le marché de réserpine alcaloïde extrait d’une plante indienne, la Rauwolfia serpentina de structure chimique très différente, mais qui produit des effets thérapeutiques antipsychotiques similaires à la chlorpromazine *1957 : développement par Janssen Pharmaceutica de l’halopéridol prototype des butyrophénones il est devenu depuis l’antipsychotique le plus utilisé mondialement. *1990 : Dans les années 1990, une nouvelle génération de neuroleptiques a été mise à la disposition des psychiatres. Ces médicaments allient une efficacité notable sur les symptômes psychotiques à une meilleure tolérance, en particulier neurologique.Etude des neuroleptiques

-

Mécanisme d’action :

-

Bases biologiques de la schizophrénie :

- un excès de dopamine au niveau de la voie dopaminergique méso limbique. (symptômes positifs de la schizophrénie)

- un déficit de dopamine au niveau de la voie dopaminergique méso corticale. (Symptômes négatifs et cognitifs)

-

Rôle de la dopamine :

- Voie mes limbique : Ce réseau neuronal, qui représente le système de récompense / renforcement participe au contrôle des processus motivationnels et de récompense et la régulation de la vie émotionnelle et est impliqué dans les phénomènes de dépendances et d'addiction

- Voie mesocorticale : responsable de planification des actions et le déclenchement des actions volontaires, la mémoire, ainsi qu’aux processus attentionnels

- voie nigro-striatale ou nigrostriée : le noyau se trouve dans la substance noire et innerve le striatum. Elle représente la majorité des neurones DA du système nerveux central. Cette voie est responsable de la motricité

- La voie tubéro-infundibulaire : La dopamine joue aussi un rôle de neuro-hormone au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Cette voie a son origine dans l'hypothalamus et projette sur l'éminence médiane où la dopamine est relâchée dans la veine porte antéhypophysaire. Elle inhibe la libération de prolactine par l'hypophyse antérieure.

- Effets biochimiques des neuroleptiques :

-

Classification :

- Classification basée sur la structure chimique :

-

Neuroleptique de première génération :

Structure des phénothiazines

*pipéridinée (pipotiazine et thioridazine, ce dernier composé présentant un risque de troubles du rythme cardiaque par allongement de l’espace QT)

*pipérazinée (fluphénazine) ont des effets incisifs et neurologiques puissants. Les butyrophénones : ce sont des dérivés de l'amino-4 fluor butyrophénone

Butyrophénones structure

Sulpiride Structure

-

Les nuroleptiques de seconde génération :

- les dibenzodiazépines et dérivés qui ont une structure tricyclique proche de celle des phénothiazines (clozapine, olanzapine et quétiapine)

Structure du clozapine

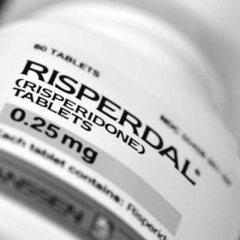

Structure du rispéridone

-

Différence entre neuroleptique de première et deuxième génération :

-

Neuroleptiques de 3 eme génération :

Structure de l'Aripiprazole

- Classification selon l’effet thérapeutique :

- Sédation de l’agitation et de l’angoisse

- Diminution des délires et hallucinations

- Désinhibition dans les déficits psychomoteurs

- Lambert et Revol 1960 : ont opposé les effets sédatif et incisif (ou antipsychotique) de ces médicaments. Sur un axe allant de la gauche à la droite, ils ont ainsi situé à l’extrémité gauche les médicaments les plus sédatifs, c’est-à-dire ceux qui ont le plus d’effets sur l’agitation et l’angoisse, au prix d’effets indésirables surtout végétatifs (en particulier la cyamémazine et la lévomépromazine), et à l’extrémité droite les médicaments les plus incisifs, au prix d’effets secondaires extrapyramidaux (en particulier l’halopéridol).

- Delay et Deniker 1961 : ont fait figurer sur un histogramme trois types d’action des neuroleptiques : sur l’excitation (effet sédatif, associé à des effets secondaires somnolence), sur le délire et les hallucinations (effet antipsychotique, associé à des effets secondaires tels qu’akinésie, hypertonie, asthénie) et sur l’inertie (effet secondaire : hyperkinésie).

- Bonbon 1972 : a permis d’évaluer dans six domaines les effets d’un neuroleptique donné, à une posologie donnée. Les résultats sont présentés sous la forme d’une étoile à six branches dont les longueurs correspondent aux effets suivants : anti délirant, anti-autistique, ataraxique (ou sédatif), antimaniaque, et deux axes d’effets indésirables : adrénolytique et extrapyramidal. L’effet incisif est ainsi dédoublé en antidélirant et anti-autistique.

- Deniker et Ginester (1976): ont opposé selon un axe vertical l’effet sédatif à un autre effet de ces médicaments : l’effet désinhibiteur. Cette classification distingue quatre catégories de neuroleptiques, qu’elle place sur un axe allant du pôle sédatif au pôle désinhibiteur :

- les sédatifs (type lévomépromazine ou chlorpromazine), ayant des effets végétatifs importants ;

- les moyens (type thioridazine, propériciazine), ayant des effets thérapeutiques et indésirables modérés ;

- les polyvalents (type halopéridol, pipotiazine, fluphénazine) qui exercent à la fois une action sédative, une action réductrice sur les hallucinations et le délire, ou une action désinhibitrice « stimulante » dans les syndromes déficitaires

- les désinhibiteurs (type sulpiride, prochlorpérazine ou Témentil®), qui associent, pour certains, des effets neurologiques très puissants à leurs effets thérapeutiques

Pharmacocinétique des neuroleptiques

-

L’absorption :

-

La distribution :

-

Biotransformation :

-

Elimination :

Indications thérapeutiques des neuroleptiques:

Les NL se présentent sous forme de comprimés, de gouttes, ou encore d'ampoules destinées à l'injection intramusculaire ou intraveineuse.-

En psychiatrie

-

En neurologie

-

En médecine générale

-

En anesthésiologie

Effets indésirables des neuroleptiques :

Les effets indésirables résultent du blocage des récepteurs dopaminergiques au niveau des voies dopaminergiques nigro striée et tubero infunditubulaire d’un côté et leur action sur les récepteurs non dopaminergiques d’un autre coté-

Action sur la voie nigro striée :

-

Action sur la voie tubero infunditubulaire :

-

Action sur les recepteurs non dopaminergiques :

-

Autres :

- Abaissement du seuil épileptogène

- Effets oculaires :

- Prise de poids et effet diabétogène

- Dyslipidémie

- Photosensibilisation :

- Troubles sanguins :

Toxicité des neuroleptiques

Les effets toxiques des neuroleptiques résultent d’une exacerbation des effets pharmacologiques ou secondaires des neuroleptiques suite à une intoxication aigue ou chroniqueEtiologies des intoxications aux neuroleptiques :

-

Intoxication aigue :

-

Intoxication chronique :

Symptomatologie des intoxications au neuroleptiques :

-

Intoxication aigue :

- Neuroleptiques de première génération :

- Neuroleptiques atypiques :

Toxicité chronique :

exacerbation des effets secondaires. Syndrome malin des neuroleptiques.Traitement des intoxications aux neuroleptiques

Le traitement doit être conduit en milieu hospitalier et toute association doit être signalée, il consiste en : L’administration précoce du charbon activé, le lavage ne doit être fait que dans les intoxications massives et précocement et en fonction du rapport bénéfique/risque Un état de coma impose une intubation trachéale et une ventilation assistée Surveillance des fonctions cardiaques, respiratoires et de la température Traitement symptomatiques des troubles éventuels : troubles de la conduction (lactate), convulsions, syndrome extrapyramidale (benzodiazépines), hyperthermie (antipyrétiques) Il n’existe pas d’antidote et L’épuration rénale ou extra rénale n’ont aucun intérêt.Analyse toxicologique

La toxicologie analytique des neuroleptiques est la plus complexe de celle des psychotropes. Il existe en effet une grande diversité de structures chimiques des principes actifs, ce qui empêche la commercialisation de kits de dosage avec anticorps spécifiques. En raison des grands volumes de distribution, les concentrations sanguines même toxiques, sont assez faibles, et il n’existe pas de réelle corrélation entre les taux toxiques et la symptomatologie. Certains métabolites ont des métabolites très actifs, d’autres non. Enfin la connaissance de ces taux n’a pas beaucoup d’incidence sur la conduite thérapeutique. En pratique hospitalière courante c’est donc le plus souvent l’aspect qualitatif pour infirmer ou confirmer la réalité d’une intoxication, que quantitatif qui est recherché. Les neuroleptiques principes actifs aminés sont extrait en milieu alcalin, les méthodes les plus anciennes mais qui peuvent certifier la présence de neuroleptiques rapidement ont été décrite pour les phénothiazines Les phénothiazines sont caractérisées par un pouvoir donneur d’électrons leur permettant d’entrer en interaction avec des partenaires de forte affinité électronique pour former des radicaux colorés La majorité des réactifs utilisés sont constitués d’un milieu acide concentré et d’un accepteur d’électrons.-

Méthodes colorimétriques :

- Réactions pratiquées directement sur urines ou liquide gastrique :

-

Méthodes chromatographiques : Chromatographie sur couche mince :

-

Dosage :

En résumé :

Les neuroleptiques sont des médicaments psychotropes psycholeptiques à effet anti psychotique, principalement utilisé pour la schizophrénie. Ils ont aussi des sédatifs et désinhibiteurs variables Ils présentent une grande diversité chimique et sont généralement classées en 3 générations Ils agissent principalement par antagonisme dopaminergique, mais ont aussi un antagonisme cholinergique, histaminergique, sérotoninergique et alpha adrénergique responsable de leurs effets indésirables La toxicité des neuroleptiques résulte de l’exacerbation de leurs effets pharmacologiques et secondaires, en aigue, on redoute la dépression des trois grandes fonctions vitales cardiaque, neurologique et respiratoire. En chronique les dyskinésies tardives et le syndrome malin des neuroleptiquesBibliographie :

Franck N., Thibaut F. Pharmacologie et mode d’action des neuroleptiques. EMC (Elsevier SAS, Paris), Psychiatrie, 37-860-B-10, 2005.Michel VAUBOURDOLLE. Toxicologie Sciences Mathématiques, Physiques et chimiques Tome 1 (WOLTERS KLUWER) 12/2007 (3ème édition)Vincent DANEL, Patrick BARRIOT. Intoxications aigues en réanimation (ARNETTE) 09/1999 (2ème édition)V.DANEL B.MÉGARBANE. Urgences toxicologiques de l'adulte Guide pratique à l'usage des services d'urgence et de réanimation. (ARNETTE) 01/2009Was this article helpful?

YesNo

Last modified: 7 décembre, 2016